こんにちは。浜松市中央区の青木歯科医院です。

「親知らずの抜歯」と聞くと、多くの方が「痛そう」「顔が腫れる」「怖い」といったネガティブなイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。

実際に、当院に相談に来られる患者さんからも、「抜歯と聞いて怖くなり、痛いのを我慢していた」「インターネットで体験談を見て、不安が募ってしまった」というお声をよく伺います。

確かに、親知らずの抜歯は小さな手術の一つであり、処置後の痛みや腫れを伴うこともあります。

しかし、なぜ抜歯が必要なのか、どのような手順で行うのか、そして術後の経過を良くするために何ができるのかを正しく知ることで、その不安は大きく和らげることができます。

この記事では、私たち浜松市の青木歯科医院が、親知らずの抜歯において最も大切にしている「患者さんの不安の解消」から、「抜歯の必要性」、そして「安全・安心な治療への具体的な取り組み」まで、余すところなくお伝えします。

少し長い記事になりますが、親知らずに悩んでいる方、抜歯を勧められたけれど一歩踏み出せないという方に、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。

I. そもそも、親知らずの抜歯はなぜ必要? 放置するリスクとは

「痛くもないのに、なぜ抜かなければいけないの?」 これは、患者さんから寄せられる最も多いご質問の一つです。

まっすぐに生え、歯磨きがしっかりできており、上下で正しく噛み合っている親知らずは、もちろん抜く必要はありません。

しかし、現代人の顎は小さくなっており、親知らずがまっすぐ生えるスペースがないケースが非常に多くなっています。

研究データによれば、日本人の約7割で親知らずが何らかのトラブルを引き起こすといわれ、また別の調査では、20~30歳の成人の約85%が少なくとも1本は骨の中に埋まった親知らず(埋伏智歯)を持っていると報告されています。

親知らずを抜かずに放置すると、以下のような深刻なトラブルを引き起こす可能性が非常に高くなります。

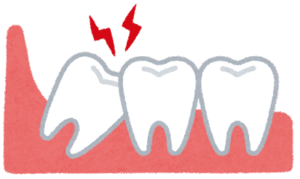

1. 激しい痛みを伴う「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」

親知らずが斜めや横向きに生えたり、一部だけ顔を出したりすると、歯と歯茎の間に深い溝ができます。ここは歯ブラシが届かず、細菌の温床となります。 体調を崩して免疫力が落ちた時などに、この細菌が増殖して歯茎が急性炎症を起こし、激しく痛んだり、膿が出たり、顔がパンパンに腫れたりします。これが智歯周囲炎です。重症化すると口が開きにくくなったり(開口障害)、発熱することもあります。

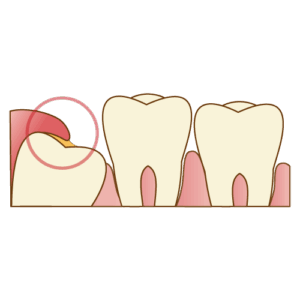

2. 隣の健康な歯(第二大臼歯)がダメになる

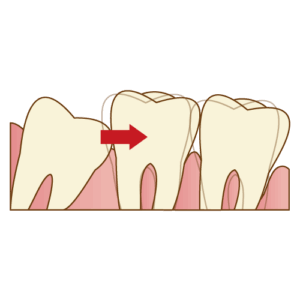

これが、私たちが最も避けたいケースです。 親知らずが斜めに生えていると、その手前にある**最も大切な「第二大臼歯(7番)」**の後ろ側に隙間ができ、食べカスが詰まりやすくなります。

結果として、親知らず自身だけでなく、健康だったはずの第二大臼歯が虫歯になったり、歯周病(歯を支える骨が溶ける病気)になってしまうのです。

親知らずは失っても噛み合わせに影響は出にくいですが、第二大臼歯を失うと、噛む機能が著しく低下します。

親知らずを守るために、その手前の重要な歯を犠牲にするわけにはいきません。

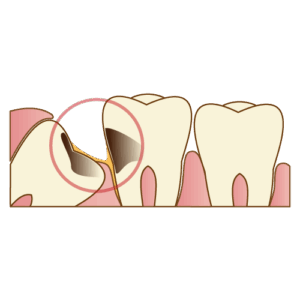

3. 歯並び全体を悪化させる原因になる

横向きに埋まっている親知らずが、手前の歯をぐいぐいと押し続けることで、前歯の歯並びがガタガタになってしまうことがあります。 「昔は綺麗だったのに、大人になってから前歯が重なってきた」という方の中には、親知らずが原因となっているケースも少なくありません。

4. 虫歯・歯周病の罹患率(りかんりつ)

ある研究では、親知らずを抜かずに残した場合、中高年になるとその77%が虫歯や歯周病に罹患していたという報告もあります。磨きにくい位置にある以上、長期的に健康な状態を維持するのは非常に困難です。

5. その他のトラブル(口臭、嚢胞など)

磨き残しによる細菌の繁殖は、強い口臭の原因にもなります。また、非常に稀ですが、骨の中に埋まった親知らずの周囲に「嚢胞(のうほう)」という膿の袋ができ、顎の骨を溶かしてしまうこともあります。

このように、親知らずの放置は「百害あって一利なし」となるケースが非常に多いのです。浜松市の青木歯科医院では、トラブルが大きくなる前に、予防的に抜歯をご提案することがあります。

II. 不安を解消する、青木歯科医院の「5つの安心」

私たちは、患者さんの「怖い」「痛い」というお気持ちに真摯に寄り添い、その心理的なストレスをできる限り取り除くことを最優先に考えています。

1. 【安心①】徹底したインフォームドコンセント(説明と同意)

「インフォームドコンセント」とは、単に「抜歯に同意します」というサインをいただくことではありません。

-

そもそも、なぜあなたの親知らずを抜く必要があるのか?(前述のリスク)

-

あなたの親知らずは、どのような状態か?(レントゲンやCT画像をお見せします)

-

どのような方法で抜歯を行うのか?(術式)

-

術後に起こりうる経過と偶発症のリスクは?

これらの情報を、専門用語をなるべく使わず、わかりやすい言葉でご説明します。

疑問や不安が少しでも残っている場合は、何度でもご質問ください。

患者さんがご自身の状況を「完全に理解」し、「納得」していただいた上で、初めて治療に進むというプロセスを徹底しています。

2. 【安心②】CTによる精密な術前診断

特に下顎の親知らずの抜歯で重要なのが、歯根の先にある「下歯槽神経(下唇の感覚を司る神経)」との位置関係です。 従来の二次元レントゲンだけでは、この神経と歯根が本当に接しているのか、あるいは前後にズレているのかを正確に判断できません。

浜松市の青木歯科医院では、必要に応じて歯科用CT撮影を行います。CTでは三次元的に歯、骨、神経、血管の位置関係を把握できるため、神経損傷のリスクを術前に正確に評価し、安全な切開ラインや歯の分割方法をシミュレーションすることが可能です。

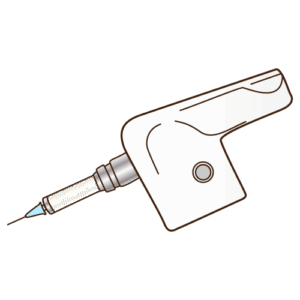

3. 【安心③】「痛くない」局所麻酔への徹底的なこだわり

「抜歯が痛かった」という経験の多くは、実は「麻酔の注射が痛かった」あるいは「麻酔が十分に効いていなかった」というケースです。

当院では、麻酔時の痛みを最小限にするために、以下のような工夫を徹底しています。

-

表面麻酔の徹底: いきなり注射針を刺すことはありません。必ず、注射する部位の歯肉にゼリー状の「表面麻酔薬」を塗布し、粘膜の感覚を麻痺させます。

-

極細の注射針の使用: 注射針は、細ければ細いほど痛みを感じにくくなります。当院では、現在日本で認可されている中で最も細いクラスの注射針を使用しています。

-

麻酔薬の温度管理: 麻酔薬が冷えていると、体内に注入されたときに「ヒヤッ」とした刺激や痛みを感じます。当院では、麻酔薬を体温に近い温度に保温する専用のウォーマーを使用しています。

-

非常にゆっくりとした注入: 痛みを感じる最大の原因は、麻酔薬を注入する「圧力」です。コンピューター制御の電動注射器を使用するか、あるいは熟練した手技により、麻酔薬が組織に染み込んでいくのを待つように、非常にゆっくりとしたスピードで注入します。

-

十分な待機時間: 麻酔注射後、最低でも5分以上(場合によっては10分程度)お待ちいただき、唇や舌がしっかりと痺れていることを確認してから処置を開始します。「まだ感覚があるかも」という不安があるうちは、決して治療を始めません。

4. 【安心④】治療中の「お声がけ」による不安の緩和

治療中、患者さんは何をされているか見えないため、「今、どこまで進んだのだろう」「あとどれくらい?」という不安が募ります。

そこで当院では、治療中のお声がけを非常に大切にしています。

「今、歯の頭の部分が取れましたよ。順調です」 「あと〇分くらいで終わりますからね」 このように、手術の進捗状況や残りの処置内容をお伝えすることで、安心して治療を受けていただけるように努めます。

5. 【安心⑤】安全と短時間を両立する外科的手技(難抜歯への対応)

親知らずの抜歯は、歯の生え方や骨の状態によって「難抜歯」となることがあります。

時々、「あそこの歯医者は切らずに抜いてくれたから上手だ」という話を聞くことがあります。しかし、これは大きな誤解を生む可能性があります。

難抜歯であるにも関わらず、切開や骨削りを避け、無理やりヘ_ーベル(てこのように使う器具)などで力をかけ続けると、治療時間が非常に長引くだけでなく、周囲の骨や歯肉に過度なダメージを与え、かえって術後の腫れや痛みが強くなることがあります。

難抜歯を「安全」に、そして「短時間」で終わらせるために最も重要なことは、必要に応じて、最初から歯肉の切開・剥離、歯の分割、骨の削除といった外科的な補助処置をためらわずに加えることです。

無理な力で長時間格闘するよりも、適切に術野を確保し、歯を小さく分割して抜く方が、結果として体へのダメージ(侵襲)は最小限で済みます。

特に下歯槽神経との距離が極めて近いとCTで診断された場合は、神経損傷のリスクを回避するために、あえて歯根の一部を残す「コロネクトミー(歯冠切除術)」や、一度歯の頭だけを取り、歯根が移動するのを待ってから後日抜歯する「二回法」といった、より安全性を重視した術式を選択することもあります。

III. 抜歯後の注意と術後経過:治癒を早める「過ごし方」

無事に抜歯が終わっても、ご自宅での過ごし方次第で、その後の経過は大きく変わります。トラブルを防ぎ、スムーズな治癒を促すために、以下の点にご注意ください。

1. 抜歯当日の「安静」が最重要

抜歯した穴には、血液が溜まって「血餅(けっぺい)」と呼ばれるゼリー状のかさぶたができます。この血餅が傷口を保護し、骨や歯肉が再生するための土台となります。

-

過度なうがいは厳禁: 気になって何度も強くうがいをすると、この大切な血餅が洗い流されてしまいます(ドライソケットの原因になります)。

-

舌や指で触らない: 傷口を刺激すると、再出血したり、細菌感染の原因になります。

-

吸う動作を避ける: ストローで吸う、タバコを吸う、麺類をすするなどの動作は、血餅を剥がしてしまいます。

-

飲酒・激しい運動・長風呂は控える: 抜歯後2〜3日は、血流が良くなる活動は控えてください。痛みや腫れが増大する原因となります。

2. 腫れ(腫脹)と痛み(疼痛)のコントロール

-

ピークは48時間後: 腫れは、手術の規模によりますが、抜歯当日からではなく、翌日〜翌々日(1日半から2日後)にピークが来ることが一般的です。

-

冷やしすぎに注意: 腫れを軽減するには、冷水で絞ったタオルを当てる程度の「冷罨法」が有効です。

ただし、これは抜歯当日のみにしてください。

氷や保冷剤でキンキンに冷やしすぎたり、腫れのピークを過ぎても冷やし続けると、血流が悪くなりすぎて、かえって治癒が遅れたり、しこり(硬結)が残る原因になります。 -

鎮痛剤の定時服用: 最も痛むのは、麻酔が切れてくる時です。

麻酔が切れる前に(抜歯後1〜2時間以内)に、1回目の鎮痛剤を服用してください。

痛みのピークである術後1日半〜2日間は、痛みがなくても鎮痛剤を定時で服用していただくことで、強い痛みを感じることなく快適に過ごせます。

3. 出血への対処

-

ピンク色の唾液は心配なし: 抜歯後、半日〜1日程度は唾液に少量の血液が混じることがありますが、これは出血が続いているわけではないので心配いりません。

-

出血が続く場合: もしお口の中が新鮮な血液でいっぱいになるようなら、清潔なガーゼを厚めに折りたたみ、抜歯した部分に当てて、30分間しっかり(強く)噛み続けてください。圧迫止血を試み、それでも止まらない場合は医院へご連絡ください。

4. 偶発症(合併症)の可能性とデータ

最後に、稀ではありますが、抜歯後に起こりうる主なトラブルについて、医学的なデータも交えてご説明します。

(1) ドライソケット

-

症状: 抜歯後3〜4日目頃から、抜いた穴の奥からズキズキとした強い痛みが始まり、耳の奥や側頭部などに痛みが放散するのが特徴です。

-

原因: 前述の「血餅(かさぶた)」が、過度なうがいなどによって剥がれてしまい、抜歯窩の骨が露出した状態(骨の表在性骨炎)です。

-

発生率データ: 国内のある調査では、**下の親知らずの抜歯1146症例中62例(5.41%)**にドライソケットが発生したと報告されています。

また、別の報告では、喫煙者は非喫煙者(発生率4%)に比べ、発生率が12%と約3倍高かったというデータもあります。

抜歯前後の禁煙は非常に重要です。

(2) 神経損傷(知覚鈍麻)

-

症状: 下顎の抜歯後、抜歯した側の下唇や顎の皮膚の感覚が鈍くなる(しびれる、麻酔が残ったような感じがする)ことがあります。

-

原因: 歯根の先にある「下歯槽神経」が歯根と非常に近接している場合に、抜歯の操作によって神経が圧迫されたり損傷したりすることで生じます。

-

発生率データ: 文献的な報告によれば、**発生頻度は数%(ある報告では3.4%〜6%)**とされています。

このリスクをゼロに近づけるために、浜松市の青木歯科医院では前述の通り、CTによる三次元的な術前診断を重視しています。

万が一、知覚鈍麻が生じた場合は、神経の回復を促すビタミン剤の投与などで経過を追います。

(3) 皮下出血斑(青あざ)

-

症状: 抜歯時に生じた内出血が、数日後に顎や頬の皮膚の表面に青あざ(青染み)として現れることがあります。

-

対処: 見た目は驚かれるかもしれませんが、これは「打ち身」と同じ状態です。特別な処置は不要で、1〜2週間程度で自然に黄色くなり、消失しますのでご安心ください。

IV. 親知らずは抜かなくてもいい?移植や再生医療で活かせる可能性ももしかしたら

親知らずを残すメリット①:歯の移植(自家歯牙移植)に使える

親知らずが健全で根の形が良い場合、

将来的にほかの歯を失った際に**「自分の親知らずを移植」**できることがあります。

これを「自家歯牙移植」と呼び、自分自身の歯で噛む感覚を取り戻せる生体的な治療法として注目されています。

✅ 移植が可能になる条件

-

親知らずの根の形が単純(根が分かれすぎていない)

-

移植先の骨量が十分にある

-

年齢が適応年齢である。(若い方が歯が定着しやすく、成功率が高い傾向があります。)

この方法はインプラントと異なり、歯根膜が再生するため噛み心地が自然であり、拒絶反応もありません。

また、保険適用となる場合もあります(症例条件による)。

親知らずを残すメリット②:矯正治療で利用できる

矯正治療では、歯を抜いてスペースを作ることがあります。

しかし、親知らずがしっかりした形で生えている場合、移動させて欠損部に活用することも可能です。

近年では、矯正的移動の技術向上により、

「親知らずを活かした矯正計画」も現実的になっています。

実際の臨床では、第一大臼歯(6番)や第二大臼歯(7番)を失った患者に対して、親知らず(8番)を矯正によって移動させ、欠損部の機能を補う症例があります。

しかし、適応症例はかなり少ないのが現状です。

歯医者さんに相談してみましょう。

親知らずを残すメリット③:歯髄幹細胞を利用した再生医療への応用

さらに、親知らずは「将来の歯髄再生医療の資源」として注目されています。

正直実際に行われているケースは当院ではありませんが、もしご相談等あれば検討したいと考えております。

歯髄には幹細胞が含まれており、これが

-

神経や血管を再生する

-

骨や象牙質の再生を促す

などの能力を持っています。

近年、国内でも親知らずの歯髄を保存し、将来の再生医療や難治性疾患治療に備える

「歯髄バンク」が設立されています。

親知らずは他の歯よりも後に萌出するため、健康な歯髄を採取しやすいという利点があります。

そのため、抜歯前に歯髄を採取・凍結保存しておくことで、

将来の医療技術進展に備えることも可能になるかもしれないです。

Ⅴ. 終わりに:浜松市で親知らずに悩んだら、青木歯科医院へ

親知らずの抜歯について、その必要性から当院の具体的な取り組み、術後の経過までを詳しくご説明しました。

私たちが目指すのは、「思ったより痛くなかった」「怖くなかった」と思っていただける治療です。そのためには、技術の研鑽はもちろんのこと、患者さんの不安をゼロに近づけるための「丁寧な説明」と「痛みを和らげる工夫」が不可欠だと考えています。

浜松市にお住まいで、親知らずが痛む、あるいは抜歯を勧められたけれど不安で迷っているという方は、ぜひ一度、青木歯科医院へご相談ください。

まずはあなたのお悩みと不安を、じっくりお伺いすることから始めさせていただきます。

歯科医師監修:青木歯科医院院長 青木俊明